Nouveaux produits

Nouveaux produits

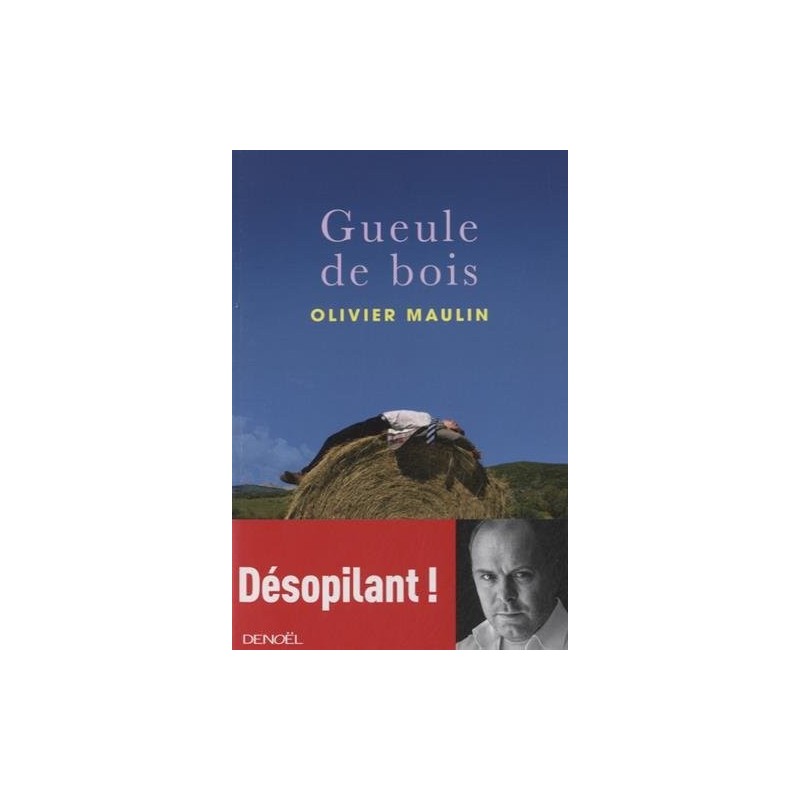

Gueule de bois

d'Olivier Maulin - 224 pages

C'est vrai, j'adorais ça, dormir. Bien au chaud sous la couette, bercé par la rumeur de la rue, les voitures, les scooters, les engueulades klaxonnées, les sirènes lointaines. Pardi, si j'étais urbain. Et fainéant aussi. En la matière, j'étais même un peu vicelard. Je branchais mon réveil tous les matins pour le seul plaisir de me rendormir. J'éteignais la boîte noire les yeux fermés, je me retournais sous la couette et je profitais bien à fond des quelques secondes de plaisir intense que me procurait cette conscience chancelante qui repartait mourir dans le sommeil. Montaigne pratiquait ce genre de sport bien avant moi. Le seul problème, c'était le bus qui n'arrivait pas à négocier son virage. Là, on quittait la berceuse bucolique pour entrer dans les emmerdements, de quoi pourrir une journée entière. Il suffisait qu'un petit malin se gare dans l'angle et c'était l'apocalypse. Le bahut bloqué au milieu du carrefour donnait de la sirène comme un paquebot, les bagnoles coincées derrière s'y mettaient elles aussi, certains conducteurs se défoulaient carrément, à croire qu'ils s'asseyaient sur leur klaxon. Sûr qu'il y avait là-dedans des gus dont la vie partait en eau de boudin et qui entendaient le faire savoir au monde entier. Et puis les piétons entraient dans la danse. «Ça sert à rien de klaxonner !» «Ta gueule !» «Va te faire foutre !» et tûûûûût. Ça me donnait des envies brutales de campagne. J'avais beau être au sixième étage, les décibels grimpaient jusqu'à moi, franchissant les pauvres fenêtres, m'horripilant les tympans. Les propriétaires à Paris ont quelques principes bien arrêtés. Le premier est inscrit dans le marbre de cette corporation sadique : jamais de double vitrage pour un chien de locataire.

Bientôt, on entendait «ça va, ça va, j'arrive», la voiture démarrait, le bus repartait, il y avait un dernier coup de klaxon, celui du cocu sanguinaire, et tout rentrait dans l'ordre. La ville reprenait sa respiration habituelle. Mais pour moi, c'était trop tard, le charme était rompu. J'avais les nerfs en compote, je me levais du pied gauche, j'ouvrais la fenêtre pour engueuler tout le monde, mais il n'y avait plus personne à engueuler.

Je venais de refermer la fenêtre quand le téléphone a sonné. Je suis passé à la cuisine faire couler du café et j'ai laissé le répondeur s'enclencher. C'était Anabelle, la petite pigiste qui bossait avec moi. Elle était mignonne Anabelle, un peu sérieuse à mon goût, mais gentille. Elle sortait tout juste de l'ESJ Lille, des idéaux plein la tête. Pour elle, le métier de journaliste, c'était le Watergate sinon rien. Comme tous les jeunes diplômés qui s'entassaient chaque année sur le marché de l'emploi, elle avait imaginé, malgré tout ce qu'on lui avait raconté sur la crise de la presse, qu'elle intégrerait immédiatement une rédaction. Mais c'est un raisonnement qui allait contre les lois de la mathématique. Les journaux dégraissaient, les vieux s'accrochaient, les places diminuaient, tout cela dans une logique parfaite. Après quelques mois de douche froide et de silence radio du côté des rédactions, elle se retrouvait comme tout le monde à piger. Or, quand on pige, impossible de dénoncer le Watergate, il faut pisser de la copie pour survivre et les heures d'enquête ne sont pas prises en charge par la maison. Ça la rendait fumasse. «Salut, c'est Anabelle. On est le 3 janvier, il est dix heures du matin. Je voulais savoir si tu comptais aller à la conférence de presse Greenpeace sur l'Amazonie demain matin. C'est peut-être pas la peine qu'on y aille tous les deux. Dis-moi. Salut... Ah, j'oubliais, j'ai une idée de papier sur l'agriculture raisonnée. Un truc qui allumerait cette saloperie inventée par l'industrie pour écouler ses pesticides en clandé. J'ai deux contacts qui peuvent m'en balancer des bonnes. Tu me diras ce que t'en penses. Re-salut.»

Ajouter à Liste d'envies

Ajouter à Liste d'envies